Film 5. ジョン・ウォーターズの『アイ・ラブ・ペッカー』

Film 5 × Photography

I Love Pecker(1998)

映画『アイ・ラブ・ペッカー』

監督 脚本 ジョン・ウォーターズ

出演 エドワード・ファーロング クリスティーナ・リッチ、 リリ・ティラー

この映画は『モンド・トラッシュ』(1969)や『ピンク・フラミンゴ』(1972)といった伝説的映画でカルト的人気を誇ってきたジョン・ウォーターズの作品である。

ジョン・ウォーターズは別名〈悪趣味映画の巨匠〉とも言われている。一九八○年代に入っても、女装の怪優、ディヴァインを主人公にして『ポリエステル』(1981)や『ヘアスプレー』(1987)などを発表し注目を浴びていた。

本作品はジョン・ウォーターズの個人史を映し出している。米国東海岸メリーランド州にあるブルーカラーの地方都市ボルチモアが舞台だ。

そこは彼自身が生まれ育った街で、一七歳の時に祖母からもらった8ミリカメラで映画作りを始めている。本作品の主人公ペッカー(エドワード・ファーロング)とほぼ同じ年だ。

その後、ジョン・ウォーターズはニューヨーク大学フィルム・スクールに進学する。が、マリファナ所持で放校処分。ボルチモアに帰郷し映画を作り再スタート。その時の映画がその後に彼を押しも押されぬカルト作家とならしめた『ピンク・フラミンゴ』だった。

物語はボルチモア市にある小さなファーストフード店で働く一八歳の写真小僧ペッカーの写真が(その店内で即席展覧会を催していた)、ボルチモアに来ていたニューヨークのアートディーラー(リリ・テイラー)の目を魅き、ニューヨークで大ブレイクするところからはじまる。

彼のシロウトっぽく、露出不足で、お粗末な構図で、手ぶれてアウト・オブ・フォーカスの写真がニューヨークのアートコレクターたちのお眼鏡に叶ったというわけだ。

1972年、ボルチモア市でのDivineの撮影から始まる、ジョン・ウォーターズのドキュメンタリー

ニューヨークの一流メディアやギャラリストたちが集い盛大なパーティーが催され、アメリカン・コンテンポラリーアートの殿堂ホイットニー美術館からは大々的な個展のオファーだ。

ニューヨークのやり手アートディーラーは瞬く間にプリントが売れていくペッカーを手放そうとしない。新鋭写真家となったペッカーが地元に戻るとペッカーの被写体となった家族や恋人、友人、街のひとたちが有名人となっている。逆に平凡な日常がかき乱され思わぬ災難が巻き起こまれる人もでる始末だ。

予期しない事態に恋人のプア・シェリー(クリスティーナ・リッチ ヴィンセント・ギャロ監督『バッファロー66』に出演)との仲は不和となりペッカーは元の日常に戻ろうとする。が、いったんはじまった浮かれ騒ぎは膨れあがるばかり、といったまったくどうにもならない”アホでマヌケ”なコミカルな映画だ。

と、ストーリーだけ追えば身も蓋もない映画のようにみえるが、そこは毒杯を盛らせたら天下逸品のジョン・ウォーターズ、ただではすませない。映画の冒頭からペッカーは息をつかせぬ早さで写真を撮りまくっていく。

矢鱈滅多にシャッターを切っているようだが、その実よく見ればアメリカが生んだ偉大な写真家たちのセンスやスタイルをしっかりと盗み、引用し撮りまくっているようにもみえる。例えば、冒頭の最初のショットは、ボルチモア市の中心にある開拓史の像を撮っているが(像を巨大なペニスにその下の茂みは陰毛にみたてている)。

これなどはコンテンポラリー・フォトグラファー(一九七○年代日本ではコンポラと呼称され一大ブームとなった)の巨匠リー・フリードランダーの有名な写真集『アメリカン・モニュメント』(1976年)の引用だし、バスの中での黒人女性のスナップは、ブルース・デビッドソン風(彼のは実際には地下鉄内だが。写真集『サブウェイ』1986年)だし、バスの窓から道路に沿った家を流れるように撮っていくのは、エドワード・ルシェを彷佛とさせる(写真集『Every Building on The Sunset Strip』1966年 私家版)。

姉や妹の一風変わった写真は、いっけんダイアン・アーバス風(写真集『ダイアン・アーバス』1972年 MoMA)だ。ペッカーのバイト先のピザ屋での鉄板上で焼ける卵やウィンナーのアップ写真も、日常のモノをクローズアップで撮る当時のコンセプチュアル・フォト的である。

ニューヨークでの写真展覧会では、引き伸ばされ額装されるとアートディーラーの思惑通り運んでいく。ペッカー本人の落ち着きがなく薄っぺらそうなキャラクターとはうって変わって見事な写真なのだ。ホイットニー美術館のキュレーターが「まるで九○年代のダイアン・アーバスだ」と言い放つほどに、被写体となったペッカーの家族や(とくに姉や妹、そしてお婆さんのミーママ)、そしてボルチモアの市民たちは、九○年代の〈フリークス〉と化している。

監督ジョン・ウォーターズはさらに意地悪く、鼠が生殖行為をしている写真を彼等の写真のなかに紛れこませる。

それほどに写真は力強く皮肉に満ちている。写真に興味がない者ならば、バカチョンカメラでちょっと撮った写真が時流にのってたまたまうけ、なんともラッキーな写真小僧の物語とおもうかもしれないが、どうしてじつにペッカーの写真はうまいのである。

絵的にアーバスの焼き直しに過ぎないのではという声もあろうが、ペッカーはアーバスのようにニューヨークのフリークたちをフェイス・トゥー・フェイスで撮ったのではなく、ボルチモアの市井のひとたちを軽快なスナップで撮ったもので根本的に異なる。

九○年代のニューヨークには、アーバスが六○年代から七○年代初頭にかけニューヨークで出会った異様なオーラを放つ〟聖なる存在者たち〟はすでにいない。否、現実には彼等は依然存在するのだろうが、写真のスキャンダラスな被写体としてもはや存在しなくなったのだ。ペッカーのパーティーに現われたホームレスが「ギャラリーがこの街をダメにした」と呪う。

ハイブロウでハイセンスなニューヨーカーと比べると地方都市ボルチモアの人たちはなんて素朴で良いひとたちなんだろう、という二極構図はここには微塵にない。毒々しい〈グロテスク〉さに大都市も地方都市ももはやイーブン。ボルチモアのボルチモアは全域が底が抜けたような住人の〈グロテスク〉さも痛快だ。

「写真」の良し悪しなど何もわからないので、有名となったことだけが唯一の基準となる浅ましさ。ついにニューヨークのアート界は、ペッカーの写真を通して自分たちとは別種の胸騒ぎするほどの〈グロテスク〉さを地方都市ボルチモアのひとびとに発見したのだ。

さて、ニューヨークで新鋭写真家となって帰郷したペッカーと故郷のボルチモア市民がどうなったか。ペッカーをまず驚かせたのはあのボルチモア市民が「ニューヨーク・タイムズ」のハイブロウなアート覧を熱心に読んでいる光景だった。それに倣ってペッカーファミリーもこぞって慣れないアート覧をみる様子は、皮肉とコミカルさが入り交じった痛快なシーンだ。

たった一人の写真家のせいでボルチモアはてんやわんやなのだ。ペッカー家に押し入った泥棒は、「勝手に撮るのも立派なドロボウだ。おあいこだ」とつっぱねる。別の中年親爺からは、「ゴミ箱、勝手に撮るな。わたしのゴミだ。真面目に働け!」と怒鳴られ、中年女からは、写真を撮って勝手に売ったギャラはどうなってるんだ、とツッこまれる。〈写真=盗み〉がメタファーとしてでなくリアルに成立しているのがボルチモアなのだ。

その一方で今や有名写真家ペッカーの被写体=有名人という等式も成立している。ペッカーの家族ともなるともうジャクソン・ファミリー並で、姉はケイト・モスなど目じゃないといって気取りまくる始末だ。

ペッカー自身も隣人や恋人プア・シェリーとの関係もギクシャクしはじめる。友人たちを被写体にしていた写真家が有名になった途端、友人たちとの関係が不安定になることはよくある話しだ。当時は気楽に撮られても平気だった者が突然に自身のプライバシーや肖像権を主張しはじめる。

写真はひとをイメージとして盗みはするが、それが新聞や雑誌、写真集に複製され多くのひとが見ると、その写真はイメージだけに留まらなくなる。それもアートの衣をまとって多額のお金がからむ時、ひとは様々な反応する。

ペッカーが盗み撮りした「裸の館」でもひと騒動起こる。盗み撮り写真がメディアで公になったお陰でヌードダンサーたちは逮捕される。警官に連行中、ボルチモアの人々は「We want Bush(マン毛を見せろ!)」と応酬する。

当時の大統領候補ブッシュへの揶揄にも、皮肉を効かした応援シュプレヒコールにも聞こえる。ゲイクラブも騒動に巻き込まれ、ポリスマンが「ニューヨークではアートでも、ここでは災難だ」と吐き捨てる。

ちなみにボルチモアはアメリカ合衆国建国の地であり国歌や星条旗の誕生の地でもある。一六三二年、カトリック教徒のボルチモア卿の領地を植民地としたことから命名された。ベースボールも有名でベーブルースの誕生の地であり、ニューヨーク・ヤンキースの前身のチームは当時この地にあった。

その由緒あるボルチモアの地が一九九○年代に全米最悪の犯罪都市とまでいわれるようになり、市民も企業もこぞって郊外に脱出し都市は空洞化する始末。

学校の荒廃、地場産業の地盤沈下、麻薬と負の連鎖がたえなかった。後に全米最年少の市長がニューヨーク市警察の対犯罪システムを応用し、全米も目を見張るほど犯罪を激減させる。

ボルチモアと聞けば誰もが耳を塞ぐような東部の都市だったのだ。ペッカーの叔母さんにあたるミーママが自分のマリア様に—慈悲であふれるマリア様—と口を酸っぱく言わせていたのも理由あってなのだ。

そんな負の都市の残滓がこの映画の住人のいらついた態度やコインランドリーでの出来事に残っている。たとえばプア・シェリーはコインランドリーの来客の何がどう汚れているのかさえ知っているし、それをペッカーにいちいち説明する。はたまた乾燥機の回る振動を利用してアソコをマッサージして喜んでいる男もいる。

男はペッカーに写真を撮るよう要求する。彼女は感覚的に分かっていた。「ヘタな芸術よりもまし…ペッカーはなんでもアートにしてしまう」と。コインランドリーで起こる〈グロテスク〉さを唯一覚めた眼で把握しているのがプア・シェリーで、彼女こそペッカー写真の産みの親といっていい。その彼女の感性を育んだのが一九九○年代のボルチモアだ。

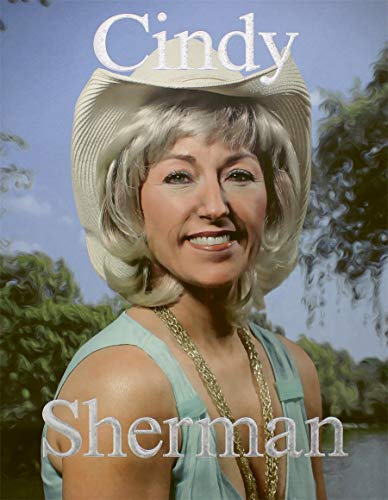

さて、映画には実際に写真家シンディー・シャーマンが登場する。写真集『Untitled Films Stills』(1990)で、映画のシーン(実際には彼女の記憶の中の映画のシーン)を引用した彼女が、ここでは映画に引用されている。それだけでなく彼女は、〈グロテスク〉さともつながっている。

シンディー・シャーマンは、一九八○年代後半から一九九○年代にかけ、奇怪な人形を使った極めてグロテスクな作品をつくり続けてきた。シンディーが制作したそのシリーズは、まるでボルチモアの人々の〈グロテスク〉さにも通じるものがある。

彼女自身、地方都市デトロイトからアーティストをめざし若い頃ニューヨークに出て来ており、ジョン・ウォーターズやペッカーの気持ちや思考をよく理解できるのだろう。そういえば股をおっぴろげて汚水にずぶ塗れになって転がっているまったく〈グロテスク〉そのものの奇怪な人形を撮った作品があった。

この映画にはもう一人の有名写真家が登場する。ファッション・フォトグラファーのグレグ・ゴーマンである。彼の二冊目の写真集『Greg Gorman 2』(1992)は日本の出版社トレヴィルから刊行されている。シンディーと同様、映画の中でも実際の写真家で、ファッション誌『ヴォーグ』の取材でペッカー家を訪れる役割だ。

『ヴォーグ』はペッカーファミリーの一人ひとりをファッションモデルに仕立てあげている。ペッカーの伯母さんは無理やり着せられたコム・デ・ギャルソンの上着をズダ袋だといって着るのを嫌がるが、姉や母たちは大はしゃぎ。似合う似合はないは問題ではない。有名になったファミリーに有名な衣裳を着せ有名写真家が撮影するのだ。

その〈グロテスク〉さをグレッグ・ゴーマンが引き受ける。仕事はプロフェッショナルにスマートに運ぶのでそこに〈グロテスク〉があるようには思えないが、妹の咽につまった薬が撮影中のカメラレンズに命中したところで、その場で進行している〈グロテスク〉さに突然気づかされるのだ。

映画は〈ペッカーの館〉での浮かれ騒ぎのシーンで終わる。〈ペッカーの館〉の壁一面に掛けられているのはニューヨークのアート界の面々の写真だ。

バカ騒ぎの中にもおやっと思わせるものもある。一つ目は、ニューヨークではボルチモアの人々の写真が逆にボルチモアではニューヨークの人たちの写真が飾られていることで、お互いが相手に対して〈グロテスク〉だと感じているものを自分たちの場所で見ていることだ。そしてその写真を見るためにわざわざ出向く。

そのこと自体のまたグロテスクさ。〈ペッカーの館〉にはホイットニー美術館の一団が貸し切りバスに乗ってやって来て入場料すら払わされるのは痛快だ。

二つ目は彼等が壁に掛けられた自分たちの写真を見てその〈グロテスク〉さに、やにわに驚くことだ。〈ペッカーの館〉でボルチモアとニューヨークの〈グロテスク〉さが渾然一体となる。それを記録し明解にしたのがペッカーであり「写真」である。

三つ目は、ミーママの大切にしているマリア様が本当に喋ったことだ。それまではミーママがマリア様の口をパクパクさせマリア様がさも喋っているようにふるまっていたが、奇蹟が起こったのだ。

マリア様は語る。

「慈悲あふれる聖マリア、神の母」と。

マリア様は〈ペッカーの館〉の〈グロテスク〉さにこれ以上ない慈悲をと、願った。

「アイ・ラブ・ペッカー」という日本語タイトルを聞いたらマリア様は、顔を赫(あか)らめ、また奇蹟を起すにちがいない。

「ペッカー」とはオチンチンのことだから。

![ピンクフラミンゴ [DVD] ピンクフラミンゴ [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/21G3F4BZEYL._SL500_.jpg)

![I love ペッカー [DVD] I love ペッカー [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51SNZl6Z1qL._SL500_.jpg)

![シリアル・ママ [Blu-ray] シリアル・ママ [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51YRokRwyRL._SL500_.jpg)